导语

长江三角洲区域作为中国共产党的发祥地和建党早期的重要活动地区,有着悠久的文化历史,在党的历史上有着举足轻重的地位,蕴含着许多革命记忆和革命精神。

这个暑假,教育科学与技术学院团队以长江三角洲为起点,深入考察革命文化地,通过探访、调查、打卡等方式追溯革命记忆,重走革命足迹,感悟革命精神。

01

吉嘉明-- 嘉兴南湖红船

2021年7月,我前往参观了嘉兴南湖景区,在那里有着南湖革命纪念船和南湖革命纪念馆。1921年7月,中共“一大”在上海秘密举行,后因突遭法国巡捕搜查,会议被迫休会。“一大”代表毛泽东、董必武等,从上海乘火车转移到嘉兴,在南湖的一艘丝网船上完成了大会议程,宣告了中国共产党的诞生。这艘船因而获得了一个永载中国革命史册的名字——红船,成为中国革命源头的象征。

为纪念中国共产党第一次全国代表大会在嘉兴南湖胜利闭幕这一重大历史事件,党中央和浙江省委决定成立嘉兴南湖革命纪念馆。在建党100周年之际,我来到了嘉兴南湖,瞻仰前辈们的峥嵘往昔,怀念可歌可泣的英雄事迹,鼓舞自己砥砺前行,不忘初心。中国共产党坚持站在历史的高度,走在时代的前列,勇当舵手,引领航向,不断取得革命、建设和改革的一个又一个胜利。这也激励着我们不断成长,坚定信念,为实现伟大中国梦贡献出自己的一份力量。

02

巫佳茜,殷秀芝,刘倩,吴佳丽,叶润欣--渡江胜利纪念馆

南京渡江胜利纪念馆于1984年4月23日之际,在挹江门城楼设立。为纪念渡江胜利60周年暨南京解放60周年,小组成员怀着崇敬之心参观了馆区内的天翻地覆慨而慷——渡江战役胜利暨南京解放展、渡江第一船“京电号”以及胜利广场的红色五星群雕。纪念馆应用大型雕塑、大型沉浸式场景以及多媒体手段,向参观者生动呈现了百万雄师横渡大江的壮阔场景。

“渡江胜利纪念馆”是邓小平同志给纪念馆题写的,在所有的战争纪念馆中,只有渡江战役有“胜利”二字。

本次参观活动后,大家更直观深入地了解到渡江战役胜利背后的历史事实,对渡江精神以及党走过的百年风雨路有了更深刻的认识。渡江精神是坚定信念、革命到底,渡江精神是军民团结、奋勇争先,渡江精神是攻坚克难、勇于牺牲,新时代背景下每个岗位都有自己的“渡江战役”,大力弘扬和传承渡江精神,攻坚克难一往无前,才能走好新的长征路。

03

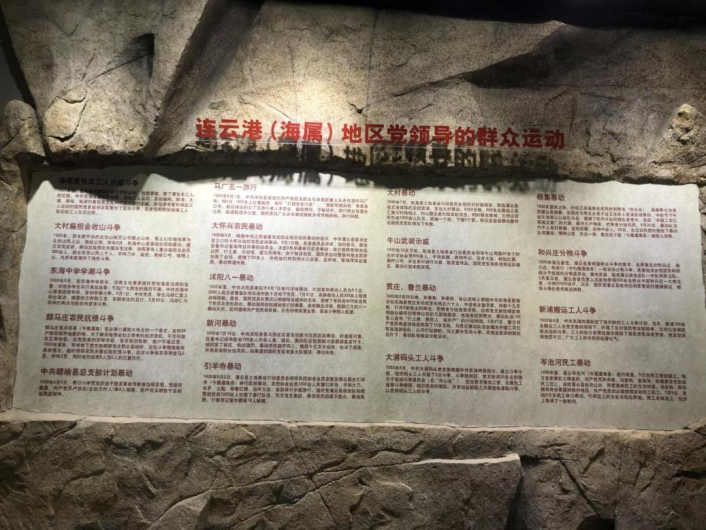

王宇、刘牧野、殷子涵--连云港市革命纪念馆

这个暑假我们一起参观了连云港市革命纪念馆,对这段历史进行学习解读,真真切切地去感受历史的每一刻。

革命纪念馆基本陈列包括《连云港革命斗争史》和《社会主义建设时期的连云港》两大部分。复建的陇海公寓中布置有谷牧、万毅、张文海、李欣生平图片展室和万毅入党场景复原。连云港地区具有悠久的历史、灿烂的文化、秀美的风光。1948年11月7日,随着淮海战役的隆隆炮声,连云港地区宣告解放。

革命烈士们试图凿穿这名为黑暗的岩石使人类无上幸福的源泉从那里源源喷出,这些人,各自聚集在不同的名称下面,但一律可用共产主义者这个属名来称呼他们。捐躯赴国难,视死忽如归。今中国百万青年奋发图强,先公益而后私利。我与祖国共成长,改变的是往日的稚气与柔弱,不变的是中华民族一以贯之的脊梁。青年何为?不过是凭着一腔热血,一颗九死不悔的赤子之心,从前人手中接过旗帜,坚定地向前走去。

04

潘锦文--南京大屠杀遇难同胞纪念馆

这是一座完全异于常规的纪念馆,整座场馆的外围都遍布着纪念遇难同胞主题的纪念碑和雕像,在当天微蒙的小雨的映衬下显得格外压抑。在排队进馆之前,特意绕着场馆转了一圈。各种姿态的遇难者雕像给我留下了很深影响,与寻常看过的雕像不同,这里的雕像毫不掩饰的展示了遇难者所遭受的苦难,可以明白的说,从雕像的面部盯着这些雕像看可不是什么舒适的体验。这种压抑的氛围在周围人流的嘈杂中令人烦躁,仿佛回到了当时的苦难中。还未进馆都已如此震撼。

深沉暗淡的基调贯穿整个展区。两侧不断出现在我眼前的实物和影像资料海量而详实,这些资料本身就足够震撼。我毕竟是在安稳环境中出生的年轻人,尽管了解过那段历史,但终究对历史中的苦难同胞感到陌生,而这些史实资料在唤醒我。史实是如此残酷,参观者总是忍不住地想无视这些。但当看到如此资料时,无可辩驳,很难去否认这段历史。看着这些虐待和屠杀,所有人都想知道为什么,那场灾难完全没有任何意义。难道就只是出自人的兽性就可以制造出这种人间惨象?纪念馆很大,但让我不敢想象的是布满场馆的资料代表的苦难史有多么庞大。

这座纪念馆不做宣传,但这本身就比任何言语的爱国教育都更有效。所有进过场馆的人都会清楚的认识到国家过去所受的迫害。这只是一个沉默地哀悼着三十万魂灵的纪念馆,而活着的人们可以发声,可以做得更多。

总结:

这个暑假,和我们一起,重走革命足迹,追溯革命记忆,在党的红色文化中,感受党的革命精神伟力。努力成长为担当民族复兴大任的时代新人,让红色文化在新时代绽放别样光彩!

文字:吉嘉明 刘牧野 图片:巫佳茜 潘锦文 校审:于同同 责任编辑:张超

手机浏览

289